Il Percorso sonoro

Questo è stato realizzato mediante due procedimenti, il primo costituito dalla distribuzione lungo il territorio di una serie di punti sonori a diffusione pubblica (ovvero amplificati e diffusi nell'area circostante), il secondo tramite la realizzazione di audioguide(1) a fruizione personale (ovvero ascoltate in cuffia).

Alle audioguide. è affidato il contenuto informativo e di approfondimento tradizionale, attraverso l'ascolto di testi multilingua riguardanti di volta in volta le zone che si stanno visitando, evitando così di disseminare l'ambiente di cartelli.

Le suggestioni che questo percorso propone sono strettamente legate al percorso stesso, alle epoche e alle culture presenti in ogni determinato punto, e al contempo all'ambiente in cui ci si trova.

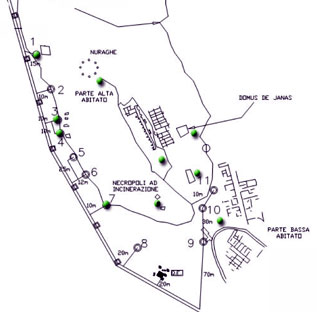

Questo percorso viene sviluppato attraverso 11 punti di diffusione indipendenti, costituiti da degli speciali tripodi-sonori progettati da Studio Azzurro e Tangatamanu, autoalimentati e mobili, la cui forma prende spunto dai basi - trepiede dei teodoliti.

Tematiche / contenuto dei tripodi-sonori

|

Anzi tutto ci siamo riferiti a testi di archeomusica orientati sullo specifico della cultura punico-fenicia e delle culture ad essa vicina. In particolare il saggio di Smith e Kilmer (2) ci suggeriva il metodo di accordatura delle Lire presso la cultura Mesopotamica, cultura che certamente ha avuto contatti forti con quella Fenicia.

Organologicamente parlando, entrambe queste culture avevano in comune diversi strumenti musicali tra cui la Lira, strumento a corde pizzicate che può ricordare una rudimentale arpa, diffuso nel mediterraneo antico e tuttora presente in fogge lievemente diverse da quelle riportate dalle iconografie forniteci dagli archeologi (basti pensare al Krar Etiope, di cui Tsehaytu Beraki è tra le più importanti interpreti del repertorio legato a questo strumento).

Altro riferimento bibliografico è stato il saggio di Martin West sulle musiche delle culture dell'alta antichità, oltre all'ormai classico contributo di Curt Sachs (3).

L'interpolazione fra questi testi, accompagnati da scambi di idee ed approfondimenti condivisi con archeologi e archeomusicologi, ci ha fornito una base teorica di partenza, fatta di strumenti, timbri, scale, melodie e, non per ultimo, di sonorità legate all'idioma punico fenicio.

A questo vanno aggiunti quegli elementi naturali che costituivano, e costituiscono ancora, il paesaggio sonoro della zona prossima a Santadi. Il sito archeologico di Pani Loriga sorge su un colle, dalla cui cima si vede il mare. Suoni di cicale, vento, onde dal mare che rimandano alla cultura Fenicia, sono questi alcuni elementi che legano sonoricamente il passato al presente di questo sito archeologico.

Inoltre, poiché il sito contiene anche reperti Nuragici e Prenuragici, era d'obbligo approfondire queste culture che, dal punto di vista musicale, si pongono in forte continuità con la tradizione ancora oggi viva in Sardegna (4).

Da questi elementi si è poi sviluppato un percorso di elaborazione creativa e assolutamente personale, dove la preoccupazione archeologica assume la forma di un porto da cui partire ed attraccare, ma il cui contenuto è rappresentato dal "viaggio" che ci ha condotto lontano da questo porto e che a questo porto è nuovamente approdato. La metafora del "viaggio" rimanda quindi alla dimensione suggestivo-creativa.

La suggestione che si è voluto fornire al visitatore attraverso il Sentiero sonoro è quella di cogliere come delle tracce, seppur vaghe, di un flusso sonoro che proviene dalle profondità del tempo (5). I tripodi divengono delle sorte di macchine di carotaggio sonoro, che estraggono dalla terra voci, melodie, timbri e ce li riportano alle orecchie, in una forma approssimativa ma comunque suggestiva. Suggestione rimanda a suggerire, e in tal senso non pretendiamo di indicare una prospettiva interpretativa storico-scientifica, piuttosto di suggerire un atteggiamento emotivo (e la musica si pone proprio in questo solco) che accompagna e arricchisce un percorso di approfondimento storico e scientifico. In altre parole noi forniamo una linea emotiva e poetica su cui si aggiunge un'altra, più rigorosa e scientifica (audio guide), e che nel loro interagire fanno della visita al sito archeologico una esperienza non solo intellettuale, ma anche emotiva e sinestetica.

Come nel caso del terzo progetto dei Dissòi Logòi (6), anche qui il gioco sta nell'avvicinare una cultura altra, cercando di conoscerla il più possibile, e poi di metabolizzarla attraverso un approccio di sprofondamento quasi onirico. Non si intende fare filologia, questo è per noi chiaro. Piuttosto si vuole esplorare, attraverso queste culture, ciò che di queste stesse è rimasto in noi, dove il noi rimanda alla contemporaneità. Nel caso del progetto Pani Loriga-Sentiero sonoro, si aggiunge una preoccupazione pedagogica. L'aspetto emozionale può rafforzare e motivare un'esperienza di approfondimento teorico. Questo è il solco in cui, a parer nostro, la musica in quanto linguaggio fortemente emotivo e creativo, può arricchire un progetto museale-archeologico come quello di Pani Loriga.

Tangatamanu

(Alberto Morelli, Stefano Scarani)

note

2 J. C. Smith/A. D. Kilmer : "Laying the Rough, Testing the Fine" (Music Notation for CBS 10996)

3 Martin West "Musiche di cultura alta nell'antichità" in "Enciclopedia della Musica", Vol. III, Musica e culture, Einaudi , Torino, 2003.

Curt Sachs "Le sorgenti della musica", Boringheri, Torino, 1991

5 Ogni tripode contiene da uno a tre file audio. Ogni file è consonante con gli altri contenuti sonori diffusi dai vari tripodi. Il flusso sonoro dei tripodi verrà attivato dai visitatori tramite sensori di prossimità.

6 III, lavoro dei Dissòi Lògoi (www.dissoilogoi.com) stampato nel 2001 dalle "edizioni il manifesto", raccoglie alcuni lavori di composizione ed altri fortemente orientati filologicamente, come l'Inno al Sole, attribuito a Mesomede da Creta e giunto a noi attraverso la trascrizione di papiri bizantini ad opera di Vincenzo Galilei. Questa trascrizione venne edita dallo stesso Vincenzo Galilei nel 1581. Questo progetto dei Dissòi Lògoi raccoglie alcune esecuzioni dal vivo commissionate per il festival Notturno Etrusco, con l'intento tra il ludico e il filologico, di metabolizzare in forme contemporanee alcune matrici musicali e sonore di una delle più importanti culture dell'antico Mediterraneo: la civiltà Etrusca.